|

2. 歴史的建造物および町並みの調査と保存活用計画 |

||||

|

|

||||

| 鳥取と島根の歴史的建造物・町並み調査を続けている。 | ||||

|

|

||||

| ◆石見銀山街道調査 | ||||

| 世界遺産の予備登録がなされた石見銀山地区で、銀山と港湾を結ぶ街道周辺の文化財総合調査が2003〜2004年におこなわれ、建造物の調査を浅川研究室が担当した。玉蓮山満行寺や石見八幡宮などの社寺建築、第4世本因坊を生んだ本山碕家など貴重な歴史的建造物を実測調査した。すでに重要伝統的建造物群保存地区に選定されている大森や温泉津とともに、銀山地区の歴史価値を高める遺産として注目される。(「建造物篇」『石見銀山街道調査報告書』島根県世界遺産推進室、2004年3月:p.99-186) | ||||

|

||||

|

|

||||

|

◆倉吉再興 −重伝建地区火災町家群の復興計画 |

||||

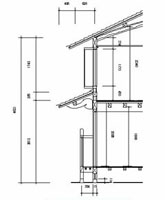

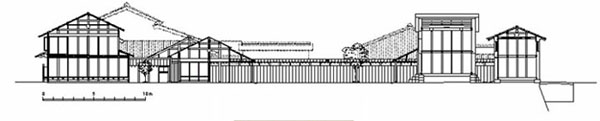

| 倉吉市打吹玉川の白壁土蔵群は、平成10年に国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)に選定された。これにより歴史的町まちなみの保存修景・活用事業が進む一方で、住民の転居等による市街地の空洞化が進んでいる。平成15年春、この重伝建地区内で火災が発生し4棟の町家が被災した。このうち全焼した2棟の町家について、プロジェクト研究6で復興計画案に取り組み、報告書にまとめた(『倉吉再興 −重伝建地区火災町家群の復興計画』鳥取環境大学浅川研究室、2004年3月) | ||||

|

||||

|

||||

|

|

||||

| ◆倉吉八橋往来の町家調査 | ||||

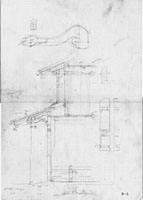

| 倉吉は玉川を中心とする重伝建地区以外にも、ひろい範囲に伝統的な町家が分布している。2002年度には鍛冶屋町、河原町の建造物を浅川が単独で悉皆的に調査し、そのうちの数棟をデザイン学科1〜2年生が実測した(『倉吉市河原町等建造物調査報告書』倉吉市建設部建築課、2003年3月)。これをうけて2004年度は、県設計事務所協会中部支部が東岩倉町周辺の建造物を悉皆調査し、浅川研究室がやはり数棟の町家を実測した。このエリアでは、町家の大半が明治期の建築であり、ところどころに茅葺き民家が散在する。また、外観は町家風でも、内部に茅葺き民家の小屋組を残す建物もある。戦前の古写真をみても、茅葺き民家が非常に多く、江戸期には往来の両側に茅葺き民家が軒を連ねていたものと推定される。(『倉吉の町家と町並み −重伝建地区」外側の景観をいかに保全するか−』鳥取環境大学浅川研究室、2005年10月) | ||||

|

|

||||

|

|

||||