|

4. 遺跡(史跡)整備のマスタープラニングとセンター施設・展示施設の設計 |

||||

|

|

||||

| 山陰を代表する弥生時代後半の高地性集落「妻木晩田遺跡」(国史跡)の遺跡整備を全面的に支援する活動を続けている。浅川は妻木晩田遺跡の整備小委員会委員として、史跡整備の基本整備構想に対して助言し、研究室としても、鳥取県環境学術研究費助成特別研究として、拠点施設と遺構露出展示施設の設計案を提示した。また、最近は鳥取市の国史跡「池田家墓所」石造建造物の構造補強に関する調査研究にも取り組んでいる。 | ||||

| ◆淀江産業技術高等学校校舎のコンバージョン | ||||

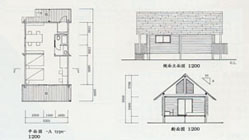

| 平成16年3月末をもって廃校となった県立淀江産業技術高校校舎を妻木晩田遺跡の拠点施設(展示・講演・研究・収蔵等の複合施設)にコンバージョンする計画案。同校舎は昭和40年代に建設されたRC造の建築で、意匠そのものに特筆すべきところは少ないが、これを撤去するのではなく、サステイナブル・デザインの立場から旧校舎をできるだけ再活用することを前提としつつ、機能が不十分と判断される部分には新たな施設を導入し、「拠点施設」の試案を図像化した。弥生時代の木造建築技術を応用した宿泊コテージも提案している。(『県立淀江産業技術高等学校校舎のコンバージョン』鳥取環境大学浅川研究室、2004年 3月) | ||||

|

||||

|

|

||||

| ◆仮設構法による巨大露出展示空間の創造 | ||||

| 遺跡のオーセンティシティ(真正性)は遺跡そのものにあるわけだから、遺跡整備にあたって最も重要な課題は露出した遺構の展示であるといっていい。その遺構露出展示を実現させるためには、「覆屋」が不可欠となる。妻木晩田遺跡の基本構想においても、松尾頭地区C工区に広大な遺構露出展示館が構想されており、諸外国の成功例を参考にしながら①仮設構法による巨大空間の創造、②遺跡景観・自然環境との調和、③快適な内部の展示空間、を三大目標として位置づけ、日本で最大級となる覆屋の設計案を2案提示した。第1案はイギリスのフィッシュボーン・ローマンパレスを模範とし、小型のプレハブ・ユニットを樋を介して連結する「並び堂」モデル。第2案はタイのスサチャナライをモデルとした分棟型の案である。管理棟、展示室、覆屋、カフェなどが廊下で連結されながら、復元予定の大型掘立柱建物MGSB-41をコ字形に囲む配置に特色がある。(『仮設構法による巨大露出展示空間の創造』鳥取環境大学浅川研究室、2005年 3月) | ||||

|

||||

|

|

||||

| ◆国史跡「鳥取藩池田家墓所」修復整備の支援 | ||||

|

「平成の大修理」と銘打つ鳥取藩池田家墓所(国史跡)の修復事業が平成16年度から始まった。池田家墓所は、歴代藩主11代や夫人・重臣等を集合埋葬する珍しい大名墓所で、計78基の墓碑が修復の対象となっている。問題は墓碑そのものよりも、それを囲む玉石垣と門の劣化・倒壊である。石造の玉垣は構造がきわめて不安定であり、なんらかの構造補強を施すしかないのだが、補強の手法が不適切な場合、それが文化財的価値の高い古材を劣化させる主因となる。この矛盾を解消すべく、本学環境デザイン学科のメンバーは池田家墓所保存会と連携し、初代光仲墓の測量と劣化調査をおこなって、詳細な「部材カルテ」を作成した。これをうけて、修復と構造補強の基本方針を示した。 |

||||

|

||||

|

|

||||