|

5. 古代建築(竪穴住居・高床倉庫・神殿)の復元設計 |

||||

|

|

||||

|

浅川は全国の遺跡整備にともなう復元建物の設計指導をしている。鳥取県内では、妻木晩田遺跡の竪穴住居3棟、高床倉庫3棟は、すべて浅川の指導によるものである。このほか、研究室自ら取り組んだプロジェクトを以下に示す。今年度も北陸・東北から委託研究が舞い込んでいる。 |

||||

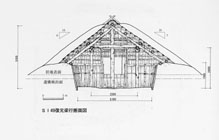

| ◆福島市宮畑遺跡(縄文中期)焼失住居の復元設計 | ||||

| 福島市宮畑遺跡は縄文時代中期~晩期の複合遺跡。とりわけ晩期の環状集落(掘立柱建物群)に注目があつまったのが、中期でもおびただしい数の焼失住居がみつかっている。赤く焼けた土屋根の層は分厚く、土屋根構造であることは明白であるのだけれども、通常蒸し焼き状態になって残りのよい炭化部材がほとんどなく、柱配置も不規則であり、復元は難渋をきわめた。しかし、サス構造と棟持柱構造を併用することで、いちおうの解をえた。(「宮畑遺跡SI-43の復元」『福島市埋蔵文化財報告書』第173集:p. 189-203、福島市教育委員会、2004年3月)。この成果は仙台市の山田上ノ台遺跡の整備に活かされつつある。 | ||||

|

||||

|

|

||||

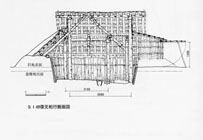

| ◆名和町茶畑第1遺跡(弥生終末期)大型掘立柱建物の復元設計 | ||||

|

名和町の茶畑第1遺跡は弥生時代中期・終末期~古墳時代の複合遺跡。大型の竪穴住居や掘立柱建物が集中的にみつかった。このうち、片側に独立棟持柱をもつ掘立柱建物12(弥生時代終末期以降)の復元設計に取り組んだ。掘立柱建物12は平面構成をみる限り、土着的な平屋の長棟建物と近畿的な独立棟持柱建物の融合として理解できる。おそらく全国的にみても希有の弥生建築と評価できるであろう。(「茶畑第1遺跡掘立柱建物12の復元設計の復元設計-片側に独立棟持柱を伴う特殊な大型掘立柱建物」『茶畑遺跡群』第3分冊:p. 158-163、鳥取県教育文化財団・国土交通省倉吉河川国道事務所、2004年3月 ) |

||||

|

|

||||

|

||||

|

|

||||

| ◆鎌倉初期出雲大社本殿跡の復元設計 | ||||

| 2000年3月、出雲大社境内八脚門の門前で瞠目すべき遺跡が発掘され、世間を驚愕させた。「金輪御造営差図」に描かれた3本一組の柱が3ヶ所で確認され、古代の巨大本殿が実在したことを裏付けることになったのである。のちに科学的年代測定により、この本殿跡は鎌倉時代初期と認定されるに至り、「出雲大社並神郷図」に描く赤色の大神殿こそがこの遺構に合致する可能性が高まった。浅川研究室では2004年度のプロジェクト研究5で遺構の基礎的分析と復元のラフコンテを完成させ、その後、CADによる詳細設計を反復し、新たな復元案を完成させた(「鎌倉初期出雲大社本殿跡の復元」『出雲大社境内遺跡』:p.439-468、大社町教育委員会、2004年 3月)。平成19年春に開館される古代出雲歴史博物館では、この復元案の1/50模型が展示される。 | ||||

|

||||

|

|

||||

| ◆妻木晩田遺跡(弥生後期)大型掘立柱建物MGSB-41の復元設計 | ||||

| 妻木晩田遺跡の松尾頭地区は、集落の中枢部と目されるゾーンであり、大型の竪穴住居や掘立柱建物が集中する。大型の掘立柱建物といっても後期のそれは面積50㎡小振りであるのだけれども、平面構成は特殊である。今回復元設計に取り組んだ大型掘立柱建物MGSB-41は南北4間×東西5間で、東西2面に庇をつける。この建物跡については、すでに2000年度に復元模型が制作され、現地事務所に展示されているが、当時と今では情報量も異なるので、全面的な再検討を試みた。従来の案と異なるのは屋根形式で、これまで寄棟とされていたものを切妻に改めた。これは身舎妻壁の柱配列を「オダチ鳥居柱」形式とみなした結果である。また、犬走り縁石の配列から、前側の庇は開放、後側の庇は室内取り込みとみなした。(『仮設構法による巨大露出展示空間の創造』鳥取環境大学浅川研究室、2004年 3月) | ||||

|

|

||||

|

||||