|

6. 廃棄物をリサイクルした小型仮設建築・建具の製作 |

||||

|

|

||||

|

循環型社会にふさわしい建築のあり方とは何か。廃棄物でなにを作ることが可能なのか。こうした問いに答えるための実験を、1・2年の学科横断型演習「プロジェクト研究1〜4」と3・4年のデザイン学科専門演習「プロジェクト研究5〜7」を合体させる体制で、繰り返しおこなっている。基本コンセプトは「材料を買ってはならない」ことである。 |

||||

| ◆Tree House に挑戦 −ロビンフッドの住まいをめざして | ||||

| ロビンフッドやピーターパンが住まいとしたTree House(樹上住居)は、いつの時代でも子供たちが憧れた「秘密の隠れ家」であった。本プロジェクトでは、以下の方針でTree Houseの建設に取りくんだ。1)工務店等の廃材、裏山に繁茂する竹や雑木などを建材とし、材料費を限りなくゼロに近づける。2)釘やネジなどの金物はできるだけ用いないようにして、樹木にやさしい接合技術を徹底する。情報システム学科1年生のMさんが大工の娘さんで、お父さんから「男結び」を学び、その技術を全員に伝授した。200ヶ所以上あった木材の接合部は、ほとんど「男結び」でつなぎあわせた。平成16年7月22日、大学の裏山に竣工。棟札を吊した瞬間、ウォーという歓声が山中に響きわたった。(書評「ピーター・ネルソン『だれもが欲しかった木の上の家/Peter Nelson, Tree House The Art and Craft of Living Out on a Limb」 『文化遺産の世界』Vol.14:p.24、2004年8月』) | ||||

|

||||

|

|

||||

| ◆大工よ、屋根の梁を高くあげよ! −廃材でつくる「茶室」 | ||||

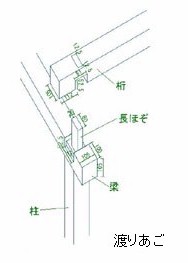

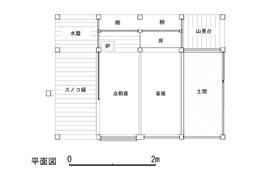

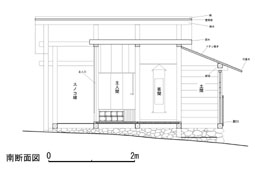

| ツリーハウスから一歩進んで、平成16年後期は「茶室」の建設に取り組んだ。材料はおもに工務店の廃材。数寄屋大工をめざす4年の岡村浩道がリーダーシップをとり、1年から4年まで総勢20名以上の学生がプロジェクトに参加した。設計から施工の全工程を学生自らこなした。渡りあごと長ほぞの仕口はとくに見事な出来映え。厳寒の冬季、現場に温風器を持ち込んでの過酷な作業が続いたが、本体部分はみごと完成した。内装部分も、平成17年度前期作業を受け継いだ二期生の吉田康二を中心に行われ、完成にいたった。『ダンボール大作戦』の学生作品も茶室を彩っている。側窓にはめこむ小型のステンドグラスも、もちろん「廃材でつくるステンドグラス」である。(「世界遺産とバラック」『鳥取環境大学学報』3号:p.8 2004年4月) | ||||

|

||||

|

||||

|

||||

| ◆ダンボール大作戦! −ホームレスの住まいを考える | ||||

|

廃品となったダンボールを再利用し、ホームレスの住まいを作る。地下鉄の構内、ひろばのベンチ、高架や橋の下など、どこにでも持ちあるくことができ、ときには布団のように暖かく、ときには衣服のように着こなせる快適な「住まい」を考えてみよう。というのが当初のテーマだったが、1)ダンボールハウス班、2)コラージュ&ステンドグラス班、3)楽器製作班、に分かれて活動し、大学のゴミステーションを漁り、学生がバイトしている書店等の廃棄物を最大限利用した。 |

||||

|

||||

|

|

||||

| ◆廃棄物で何を作るか −リサイクルアートとの接点 | ||||

| 2004年度から一貫して、廃棄物を再利用した建築物・道具の制作を続けている。ルールはただ一つ、「材料を買ってはならない」ことである。これまで、ツリーハウス(樹上住居)、茶室、カマド、行灯(あんどん)、ステンドグラス、ダンボールハウス、楽器などを制作してきた。いずれも実用性をともなう作品ばかりだが、実用性のない純粋なアートにも制作の対象をひろげている。本プロジェクトでは、学生が自主的に自由な発想で廃棄物再利用による制作活動をおこないながら、リサイクルの可能性を模索しようとするものである。 | ||||