|

|

|||||

|

|

|||||

|

鳥取環境大学浅川研究室では、歴史的な生活空間や建築遺産の調査・修復整備を中心に、地域に密着した研究・教育の取組を続けています。最近では、廃棄物をリサイクルした小型建築と建具の制作にも力を注いでいます。建築・遺跡等の保存修復活動をベースとしながら、デザイン、ランドスケープ、地域保全計画、環境問題など、ひろい視野をもつ学生・大学院生の育成をめざしています。職人的「手仕事」とデジタル情報系スキルが研究室活動の両輪です。研究課題には、以下の6つの軸があります。 |

|||||

| 6. 廃棄物をリサイクルした小型仮設建築(ツリーハウス・茶室・小屋)や建具の製作 | |||||

|

|

|

|

|||

|

浅川個人の専門研究分野は、以下のとおりです。ちなみに、ライフワークは「住居」だと考えています。 |

|||||

|

a.東方アジア・オセアニア地域の民族建築研究 |

|||||

|

b.住居・集落・都市の建築考古学的研究 |

|||||

|

c.遺跡・建造物の修復整備に係わる理論と実践に関する研究 |

|||||

|

d.地域保全計画(大学院で講義します) |

|||||

|

|

|||||

| 3年前期からはじまるプロジェクト研究5〜7で専門領域のゼミが決まってしまいますが、学生諸君はこれに神経質になりすぎてはいけません。自分の配属がどこだから、自分の卒業研究のテーマはこうであって、卒業後の進路もこの方向であるべきだ、などと決めてかかる必要はないのです。 | |||||

| 1期生のなかに岡村浩道君という学生がいました。かれは3年生のときにデザイン系のゼミに所属していましたが、4年に上がる直前から、急速に日本建築熱がたかまり、ある日突然、わたしの研究室に来て、「先生、やっとやりたいことがわかりました。自分は宮大工になりたいので、先生のゼミで勉強させてください」と言ってきたのです。通常3年後期から4年前期のあいだでのゼミ変更はみとめられていませんが、わたしは気持ちよく、かれのオファーをうけ、実質的な指導教員となりました。クラブハウスの裏山に建っている「廃材でつくる茶室」は岡村君の卒業制作です。かれはいま京都の工務店で、数寄屋大工の見習い奉公をはじめています。 | |||||

| というわけで、所属するゼミにこだわって蛸壺状態に陥るのではなく、ゼミを横断し、学科も横断し、ひいては地域住民や行政のみなさんとも積極的に交流できるような人材をもとめています。わたしがおもに指導する「建築の歴史と保存修復」の分野にとどまらず、デザイン、ランドスケープ、地域保全計画、環境問題などにひろく関心をもち、地域に密着した活動のできる人材に育ってほしい、と願っているのです。だから、わたしの研究室の学生には積極的に武者修行にでかけてもらいたいし、他のゼミの学生諸君にはいつでも研究室に遊びに来ていただきたい。それが学科や大学の活性化につながると信じています。 | |||||

|

|

|

|

|||

| |

|||||

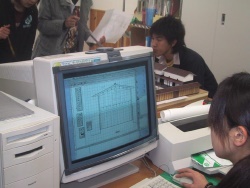

| パソコン世代の若者たちは、ソフトへの順応力がたいへん高く、われわれオヤジ世代をしばしば驚愕させます。こういうスキルの習得は就職活動にあたっても大変効果がありますね。ただし、ひとこと忠告しておきましょうか。設計制作や調査研究の目的はスキル・アップにあるわけではありません。その目的は、一定の課題に最適の解を与えることであり、スキルはそのための手段にすぎない、ということです。とはいうものの、そのスキルが向上すれば、問題解決能力が飛躍的に高まるのも事実です。スキルのためのスキル・アップではなく、問題解決の結果としてスキルが向上し、そのスキルによって新たな問題を発見できるようになればベストではないでしょうか。 | |||||

| CAD ・CG / 手描き | |||||

|

|

|||||

|

出雲大社 復元案 |

|||||

| *手描きも重要です。建築士の資格試験はすべて手描き。なにより木造建築の柔らかさと細部を表現する作図力・スケッチ力が求められます。 | |||||

| 編集・画像処理 | |||||

|

編集の一例 |

|||||

| ・研究教育棟4410教授室 | |||||

| ・研究教育棟4409学生演習室 | |||||

|

|

|||||

| ・修復建築スタジオ(模型制作工房かつ小型建築建設の 拠点です) | |||||

|

|

|||||

| ・裏山のTree House と「茶室」 | |||||

| 鳥取環境大学 環境情報学部 環境デザイン学科 浅川研究室 | |||||

| 〒689-1111 鳥取県鳥取市若葉台北1-1-1 | |||||

| TEL・FAX 0857-38-6775 | |||||

| 教授 ・ 浅川 滋男 (あさかわ しげお)

E-mail : |

|||||